“李云雷:《白毛女》風雨七十年”

歌劇《白毛女》歷經70年歷史,已經是中國民族歌劇史上的高峰,不僅要仰望,還必須紀念。

王昆飾喜兒,張守維飾楊白勞

郭蘭英裝扮喜兒

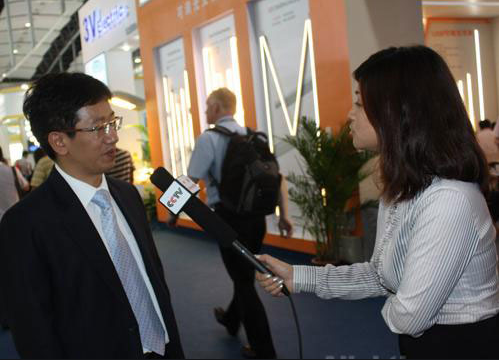

賀敬之和《白毛女》劇組演員

在中日兩國飾演喜兒的演員王昆(右)和松山樹子

1945年4月,歌劇《白毛女》在延安公演,毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、陳毅等中央首長在觀眾中。 第一場演出的盛況空前,因為戲票賣完了,陳赑將軍坐在窗邊看完了公演。 這個劇的創作團隊和演員們博得了雷鳴般的掌聲。 今年,歌劇《白毛女》歷經70年歷史,已經是中國民族歌劇史上的高峰,不僅要仰望,還必須紀念。

歌劇的誕生

歌劇《白毛女》來源于白毛仙姑的傳說: 1940年,在河北北部的山村,村干部和村民們迷信,說在廟里見過白毛仙姑,要求每月1、15日領取供品。 于是,區干部晚上帶他去外婆廟捉鬼,終于抓住了這個白色的毛仙姑。 審問的結果是,白毛仙姑本來是窮人家的女兒,被村子里的惡霸地主以討債為名逼得父親走投無路,搶劫回家,然后,先是和新人結婚,想殺了她。 她設法逃到深山里,住了好幾年,但因為缺少鹽,全身發白。 她經常去祖母廟偷貢物,被村里的人看到,叫白毛仙姑。 區干部告訴白毛仙姑,世道變了,要把她從山洞里救出來… …

白毛仙姑的故事在晉察冀邊區流傳著不同的版本,《晉察冀日報》的記者、作家林漫(李滿天飾)寫了故事《白毛仙姑》,寄給延安魯迅藝術學院院長周揚。 1944年5月,西北戰區服役團回到延安,將這個故事帶入延安,引起延安文藝界的重視。 周揚提議將白毛女的故事改編成新歌劇,作為向中共七大獻禮的劇目。 劇本一開始是邵子南執筆的,他是根據秦辯的劇本創作的,周揚不太滿意,覺得沒出過舊劇的窯。 在寫作過程中,邵子南與創作集團發生了爭執,退出了創作集團。 劇本由賀敬之、丁毅執筆,這是1945年4月上演的版本。

演出中的幾集不能忘記黃世仁在白虎堂對喜兒施暴時,酋長座位后面的幾個女同志哭得稀里嘩啦。 如果在幕后舊社會把人逼成鬼,新社會把鬼變成人的主題歌,掌聲就經久不息。 在座的毛澤東、朱德、周恩來等中央首長也深受感動,毛澤東在喜兒在太陽下申冤時,眼里充滿了淚水。 第二天早上,中央辦公廳向劇組傳達了中央領導的三點意見。 第一,主題很好。 是表演。 非常適時。 第二,藝術上成功,情節真實,音樂上有民族風格。 第三,黃世仁罪孽深重,應該槍斃。 創作組吸收了黨中央提出的意見和群眾提出的大量建議,多次修訂劇本,形成了目前的版本。

集體創作的佳話

歌劇《白毛女》的成功,也有部分起因于白毛仙姑故事的傳奇性,但比起這一點,更重要的是當時魯藝的文學藝術界精英組成的創作團隊,他們相當年輕,具有生動的創造力。 他們對源于生活的白毛仙姑的故事,進行了藝術構思、凝練、升華,賦予了這個故事新的主題和新的藝術形式,煥發出截然不同的生命力。 賀敬之的《〈白毛女〉的創作與演出》中,對如何改編有不同的意見,一種意見被認為是意義不大的神怪故事,另一種意見被認為可以作為破除迷信主題的素材。 但是,仔細研究了這個故事之后,我們對它沒有什么意義‘ 是個奇怪的故事,把它叫做‘ 沒有打破迷信主題的素材來解決,而是抓住了更積極的意義來表現兩個不同社會的對比,表現了人民的翻身。 這是舊社會變人為鬼、新社會變鬼為人的全新主題的凝聚,從現實生活中的具體事情,變成了反映時代變化本質的經典故事、新中國故事。

一位研究者說,《白毛女》歌頌了新中國。 這不僅表明了“白毛女”向人們展示了新的政治文化,還表明了新中國政權是窮人家主人的性質。 也體現在《白毛女》巨大的社會動員能力和影響巨大上,很多士兵叫囂著要為喜兒報仇,沖進了解放戰爭的戰場。

也可以引用小故事。 據說憤怒的士兵差點向飾演黃世仁的陳強開槍。 之后,部隊首長規定,看《白毛女》必須要彈子彈。 《白毛女》不僅藝術影響巨大,而且直接觸動了貧困中國人最深刻的感情結構,使他們從千百年精神奴役的創傷中覺醒,爆發出巨大的精神力量。 像《白毛女》這樣將藝術的影響直接轉化為精神力量乃至戰斗力的作品,在世界文藝史上可以說是極其罕見的。

在藝術形式上,歌劇《白毛女》也是一種全新的嘗試。 歌劇不同于西洋歌劇,也不同于中國民間戲曲,是魯藝創作團隊基于秧歌的新創造,也是歌劇民族化與戲曲現代化融合的新探索。 為了表現新世界、新人物、新思想,原來的舊瓶子已經不適合裝新酒了。 所以,《白毛女》秦辯的劇本沒有被采用。 喜兒的扮演者王昆曾經回憶說,周揚同志說:“‘ 我們馬上就要勝利了,所以新的局面來了,我們一定要有新的氣象,新的味道。 秦腔是古代傳下來的劇種,當然是我國優秀的以前傳下來的文化,但不能表現出現在我們軍民新的精神面貌。

但是,要創造新的形式并不容易。 張庚在《關于〈白毛女〉歌劇的創作》中,在最初的討論中,我們決定了制作歌劇的方法。 但是,我們面前有兩種歌劇:中國古劇和西方歌劇。 用哪個,這個必須馬上決定。 首先,我認為廣大工人、農民和士兵必須理解和喜歡。 完全的西方派不行。 西洋風太多也不行。 另外,也不能表現中國農民的生活。 中國的舊劇是? 當然,那是中國的,但那是舊的。 這個故事,生活,是解放區農民的新生活。 老戲的一套怎么也表現不出來。 毛澤東同志‘ 正如文藝座談會的演講所指示的那樣,從生活和民間文藝中進行創造提高,一邊吸收舊的東西一邊吸收西方的東西,我們基于過去‘ 從秧歌的一些經驗開始。 但是,大歌劇并不像秧歌那么容易對付。 在做的過程中,問題層出不窮… … 只能從實際做的途中慢慢積累多次點滴的經驗… …

創造新的藝術形式是一個艱難的探索過程。 正是在《白毛女》的創作過程中,我們看到了不同藝術部門的藝術家合作,為新的理想和新的藝術,發揮著驚人的藝術才能。

1945年1月執筆《白毛女》時,賀敬之剛滿20歲。 他在抗日戰爭艱苦的環境中,從山東棗莊經過四川梧桐,輾轉抵達延安。 那是1940年,他還是少年詩人。 如果說賀敬之改變了《白毛女》,使這個民間故事有了新的藝術形式,那么《白毛女》也可以說改變了賀敬之,使他獲得了新的歷史意識和主體意識。

周揚、張庚組成并指導了整個主創團。 導演王濱,作曲馬可、張魯、瞿維,賀敬之和另一位執筆者丁毅,以及喜兒的第一人王昆等人對歌劇《白毛女》來說都很成功。 王昆在回憶中談到了張魯像童子軍一樣發現她的過程。 有一天,我感覺有一個身體總是跟著我,好像跟著了好幾天。 后來才知道,它的身體是《白毛女》曲子的作者張魯。

1942年毛澤東“在延安文藝座談會上的演說”之后,文藝成為了大眾,以及如何為大眾而成為文藝界的核心命題。 在創作集體中,從周揚、張庚等領導人到賀敬之、丁毅、馬可、張魯等具體創作者,都認同并信奉了這一藝術理想,并將其追求為創作“白毛女”的藝術。

在具體的創作中,創作集體有各自的分工,每個人都發揮各自的特長。 有資料顯示,在張庚的指導下,劇組采取了流水作業的方法。 即賀敬之寫完一遍后,作曲人作曲,張庚、王濱審閱,丁毅剪蠟紙印刷,導演和演員彩排,每一幕結束后,總彩排請魯藝師生、干部群眾和橋兒溝老鄉觀看、評論、文章 這確實是一種獨特的集體創作新方法。

經典歌曲風靡解放區

民族歌劇《白毛女》對觀眾來說是一種全新的藝術形式,作曲家運用欽根犀牛、河北梆子等民間音樂的曲調進行了創新,《白毛女》的許多歌曲至此流行。

北風吹,雪花飄,雪花飄飄,老來。 父親去注銷了整整七天,到了三十晚上還沒回來。 阿姨給了我玉蘋果面,等著我爸爸回家過年。 北風吹過的是《白毛女》有名的歌曲中的一段,簡潔生動。 在短短的6句歌詞中,既有情景抒情又有敘事,情同手足,從一開始就將人帶入風雪覆蓋面部的情景,既表現出喜悅又表現出不安。 古城延安到處飄揚著北風刺紅頭繩的曲調。 據說毛澤東在窯洞里和女兒李訥玩耍時,渾渾噩噩地用湖南調唱了人家女兒戴著花的事情。 你爸爸因為我錢少買不起,拉著兩尺的紅繩子,給我帶來喜悅吧! 散步時,毛澤東經常用口哨吹著北風吹的曲調。 在《白毛女》中,無論是人物塑造、場面描寫、歌詞創作、戲劇沖突設計,都展現了賀敬之作為詩人和戲劇家的卓越才能。 把歌劇《白毛女》比喻成一幅巨大的畫‘ 雪之賀敬之創作這幅畫時,為了運用白煞費苦心地孤詣,可以說從除夜開始紛紛飄落的軟綿綿的白雪花,到楊白勞都在白雪原上苦苦掙扎。 被楊白勞遺體濺上的喜兒披風,全身雪白,經歷非人環境問題的喜兒白長發,以及喜兒在復仇吶喊時在天空炸裂的白色閃電劇作家,最大限度地發揮了白色的功能。 (李存兆:“歌劇〈白毛女〉的簽名問題。”

有一個復制品是這樣描繪張魯為《北風呼嘯》作曲的場景的。 張魯在這張搖晃的桌子上沉思著。 他按照剛才的想法進行。 他想起張庚一直在強調: ‘ 北風吹了一定要讓觀眾聽,關注人物的命運。 根據劇本記載,喜兒出場時是一個17歲的農家少女,從小失去母親,和父親兩個人生活。 河北民謠的‘ 小犀牛! 想到這里,他心里突然動了一下,賀敬之向大家說:“喜兒的歌是民謠‘ 以小白菜為基調。 順著這個想法,在多次反復自我否定之后,他終于猜出了等待父親回家的喜悅心情,一連串音符像山泉一樣涌上他的手,不到三分鐘,他寫下了整首歌‘ 刮北風。

風雨兼程七十年

在70年的風雨中,每個版本的《白毛女》都承載著時代深厚的寓意。 歌劇《白毛女》在延安首演,之后演出了30多次,全場爆滿。 丁玲畫過看戲的場景。 每次公演都在全村空巷中,幫助老人和孩子… … 有人熱淚盈眶,有人抽泣,有人憤怒的疙瘩壓在胸前。 然后從延安出演了張家口,哈爾濱,北京,還有全中國。 第一次演出時,喜兒的扮演者是王昆。 郭蘭英在1947年首次飾演喜兒。 她的聲音被認為非常有穿透力。

全國解放后,歌劇《白毛女》大獲成功,東北電影制片廠于1950年拍攝同名黑白故事片,藍綠藻、王濱擔任導演,楊潤聲擔任編劇,田華、李百萬、陳強、張守維等擔任主演。 1951年,電影《白毛女》在全國25個城市的155家電影院上映,日觀眾達到47.8萬多人,創下了當時中外電影銷售率的最高紀錄。 田華在回憶錄中表示,《白毛女》攝制組無論主創者、演員陣容,實力都很強。 的王濱是一位內行,精通電影業務,知道蒙太奇,負責人將場面和最后一幕分開; 同步錄音,三個同步,絕對是他的強項… … 共同導演藍綠藻是第一次拍攝,在延安魯藝是表演課的教師,被分工為執行導演。 他的戲演得很細致,善于啟發、引導、解決演員的表演,我學到了很多寶貴的東西。 1951年,《白毛女》參加了捷克卡羅琳第六屆國際電影節,獲得了特別榮譽獎。 1955年,日本松山芭蕾舞團最先發售芭蕾舞版《白毛女》,松山樹子飾演主角喜兒、清水正夫負責創作的《白毛女》,受到日本人的好評。 清水先生說:“那天很冷。 但是,觀眾很多,連座位都沒能填補。” 松山說:“閉幕時,觀眾的掌聲經久不息。 看到前排觀眾流淚,有些人放聲大哭。 舞臺上的演員也抑制不住自己的感情,流著淚落下了帷幕。 “山田晃三‘白毛女’的傳達和影響’”“白毛女”也以其他藝術形式被流傳。 1958年,馬少波、范鈞宏被改編為京劇《白毛女》,由中國京劇院出演。 漫畫《白毛女》有很多種類,其中受華三川的彩色漫畫《白毛女》的影響最大,1965年獲得了第2屆全國戲劇繪畫評獎繪畫一等獎。

1964年,上海市舞蹈學校上演中國版芭蕾舞劇《白毛女》,1965年第六屆上海之春舉行公演,備受周總理和陳毅副總理等好評,為緬甸和剛果等國賓和各國使節演出。 1966年五一節在北京,劉少奇、周恩來、鄧小平等黨和國家領導人陪同阿爾巴尼亞等國賓觀看。 1967年4月24日晚,江青陪同毛澤東主席首次觀看了芭蕾舞劇《白毛女》的公演。 毛澤東稱贊“白毛女”很好。 江青隨之將芭蕾舞劇《白毛女》列入8部樣板戲,反復進行創作和改變排練。 1971年作為舞臺藝術電影拍攝,次年在全國范圍內大規模反復上映。 1975年,整個芭蕾舞劇《白毛女》劇組被勒令調往北京,對《白毛女》進行了大幅修訂,修訂未成功,也未舉行公開演出。 直到1976年粉碎了四個幫手,芭蕾舞劇《白毛女》才恢復了原來的樣子。

在《白毛女》不斷被改編和上演的過程中,歌劇《白毛女》的原作者受到了批評和譴責: ‘ 文革前夕和‘ 文革期間,由于楊白勞被迫自殺的情節和喜兒逃出黃家之前性格迅速發展的漸進過程,作者宣傳資產階級人性論,站在地主階級的立場上被指責歪曲、丑化勞動人民的形象,劇本作者‘ 反對革命文藝路線的嚴重罪狀。 80年代后期,特別是近年來,批評的立場轉向了完全相反的方向。 在一點點人的筆下和嘴里,它又是‘ 極左路線上的產物。 他們認為黃世仁和楊白勞雙方是債權人和債務人的關系,不是剝削者、壓迫者和被剝削者、被壓迫者的關系。 處理糾紛,不是階級斗爭,而是要按照經濟法規償還債務。 (賀敬之、張魯、瞿維:《歌劇〈白毛女〉2000年重版前言》)雖然經過種種考驗,但《白毛女》是一部經得起時間考驗的成功文學藝術作品,這是不可動搖的。

新時期以來,《白毛女》多次重演。 1983年,為紀念毛主席誕生90周年,芭蕾舞劇《白毛女》再次公演。 1985年歌劇《白毛女》再次上演。 2005年,為紀念芭蕾舞劇《白毛女》誕生60周年,上海芭蕾舞團從延安到上海舉辦了“白毛女”的故鄉巡演。 年,為了慶祝立黨90周年,歌劇《白毛女》再次重新開始公演。

年是歌劇《白毛女》首演70周年,新版歌劇《白毛女》公演、3d版電影《白毛女》也在拍攝中。 即使在今天,《白毛女》也長期散發著新的藝術魅力。 在回顧這個中國民族歌劇高峰的時候,我們也應該從中汲取經驗,努力創造我們時代文藝的新高峰。

本文:《“李云雷:《白毛女》風雨七十年”》

心靈雞湯:

免責聲明:學習興國網免費收錄各個行業的優秀中文網站,提供網站分類目錄檢索與關鍵字搜索等服務,本篇文章是在網絡上轉載的,星空網站目錄平臺不為其真實性負責,只為傳播網絡信息為目的,非商業用途,如有異議請及時聯系btr2031@163.com,本站將予以刪除。

上一篇:“孔慶東:懷疑與應對”